こちらの記事は「飯能商工会議所 青年部」2022年度 第5回定例会の様子のブログ記事です。

また、日本酒ができるまでを初心者の方にもわかりやすく解説しています

まずは五十嵐酒造5代目 五十嵐 正則 社長のお話を聞きます

五十嵐酒造株式会社

〒357-0044 埼玉県飯能市川寺667−1

ちなみに写真左側にある茶色い丸いのがぶら下がっています

「杉玉」と言って、杉の木を束ねて丸くたまにしているものです

これはとても重要な意味を表していて、酒蔵の看板と言っても良いです

毎年「新酒」が完成すると新調されます

出来立ての時は緑です。一年前の茶色の「杉玉」から緑の「杉玉」になったということで、新酒の販売開始を意味しています

また徐々に茶色くなっていく具合を見てお酒の発酵具合を感じ取ることができる仕組みとなっている様です

こちらの酒蔵では、山に杉を取りに行き自ら「杉玉」を作っているそうです

工場見学スタート

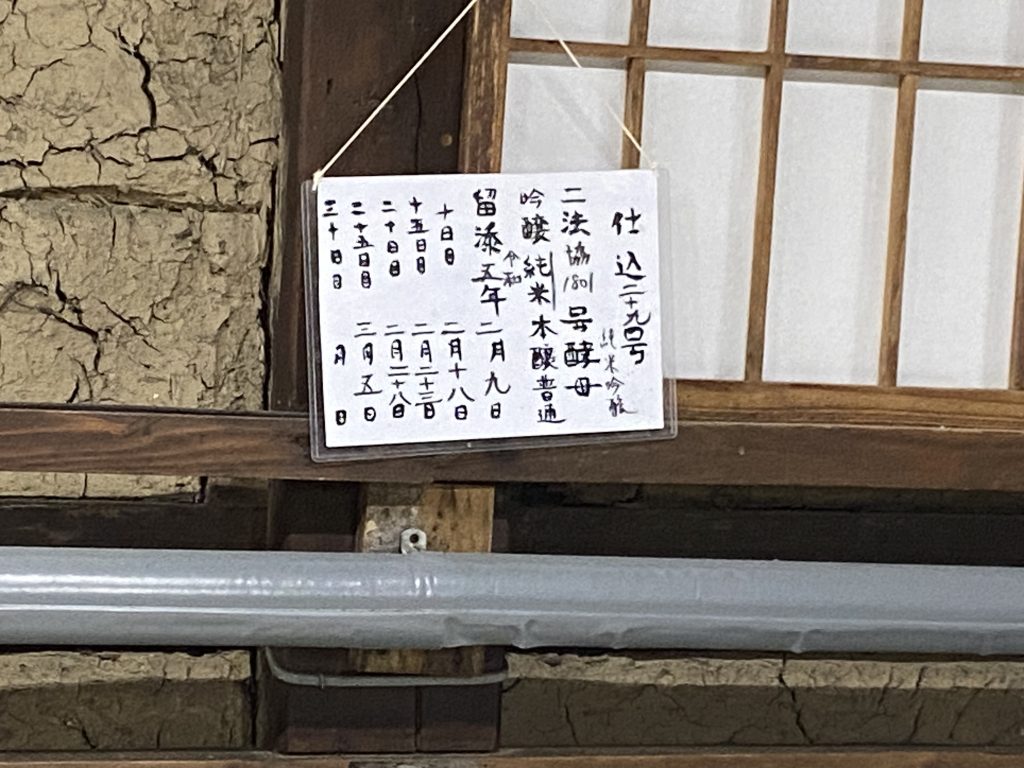

初めに日本酒の製造工程を学びましょう

- 下処理 米の下処理 玄米から精米、浸漬(しんせき)、蒸し

- 麹づくり 麹菌を振りかけて、室(ムロ)で糖化させる作業

- 酒母づくり 蒸し米、麹、酵母、乳酸、仕込み水を混ぜる

- 醪づくり 発酵させて糖をアルコールに変えていく

- 仕上げ 搾り、火入れ、瓶詰め

最初に磨き

精米すること。米の外側を削っていくこと。

よく「精米歩合」とか「磨き」何%とビンに記載されているあれ

精米の度合いを表しています

磨きが終わった米

磨きの作業は石で擦っていくらしい

4日くらいかかるらしい

なぜ磨くのか・・・

米の周りの部分はタンパク質や脂質の様な栄養素が含まれているので、普段の炊飯では旨味として味わえるが、不思議なことに酒になると雑味に変わってしまう

磨きによって味わいや香りが変わってくる

日本酒用の米は食用に比べ粒が大きいが磨きにより小さくなっている

日本酒の分類

ここで日本酒の分類について学びます

- 純米酒 60%以上

- 特別純米酒 60%以下 特別な醸造方法

- 純米吟醸酒 60%以下

- 純米大吟醸酒 50%以下

- 吟醸酒 60%以下

- 大吟醸酒 50%以下

- 本醸造酒 70%以下

- 特別本醸造酒 60%以下で特別な醸造方法

- 普通酒 上記に分類されないもの

大きく分けて2種類「純米酒」と「吟醸酒」

純米酒は・・・

米だけで作った日本酒で、香り豊かで米の風味を感じられる通好みの特徴ある飲み口に仕上がるイメージ

吟醸酒は・・・

醸造アルコールを添加したものでキリッとした飲み口を表現できます

※醸造アルコールとは・・・

主にサトウキビ原料で発酵させた純度の高いアルコール味や香りにクセがなくすっきりとした感じ。混ぜることにより軽くクリアな味わいになる

下から蒸気を入れて蒸していきます

その後、ムロに入れて麹の粉末をかけていく作業

室(むろ)の温度は40度くらいあって、半袖もしくは裸でやるそうです

米には本来糖度がないのですが、米の中心部にある澱粉(デンプン)に麹(こうじ)が出会うことで糖化される

ちなみにこの作用は体内でも起こることです

ご飯を食べると体内で細菌がデンプンを糖化しているので、糖分をとっていること同じことになっている。過剰な炭水化物の摂取により太るというメカニズムが出来上がる

その糖分が次の工程でアルコールに変化していく

麹菌とは・・・

麹を作るための糸状菌の総称。カビの一種でアジアの湿度の高い地域にしか生息していません。日本の「コウジカビ」は国菌に認定されています

- 蛋白質をアミノ酸に分解する酵素の「プロテアーゼ」

- デンプンを糖に分解する「アミラーゼ」

- 脂質分解酵素の「リパーゼ」

多くの酵素を生み出し素材を柔らかくしたり、旨味や甘味を引き出してくれる優秀なカビです

麹菌は繊細で、他の菌がくるとすぐにやられてしまう。なので納豆、キムチは食べてこない様にと注意がありました

弱く繊細な麹菌ですが酸には強いという性質を持っています

なので乳酸も添加して、他の菌は生きて行けないが、麹菌は生息できる環境を作り出す様です

醪(もろみ)とは・・・

発酵中の液体 酒母に麹、蒸米、仕込み水を入れて作る日本酒になっていく前段階 発酵を終えて絞ったら、知っている状態の日本酒になります

※酒母=酛(もと)とも言われ、蒸し米、酵母、麹、水、乳酸を混ぜて、アルコールを生成するための酵母を大量に培養すること

発酵させているところです。ふつふつと泡が出てきています

これは二酸化炭素だそうでー酸素より重い二酸化炭素がこのタンクの中に充満している

タンクの中に顔を入れて一呼吸してしまうと、一瞬で気を失うそうです。大変危険です!

なのでタンクの中に手を入れて、中の香りを自分の鼻のところまで汲み出してきます。するとフルーティーさを感じられる良い香りが感じられます

下から見るとこんなかんじ

7,000ℓも入るタンクが並んでいる

40日間とか発酵させたら終了出さそうです

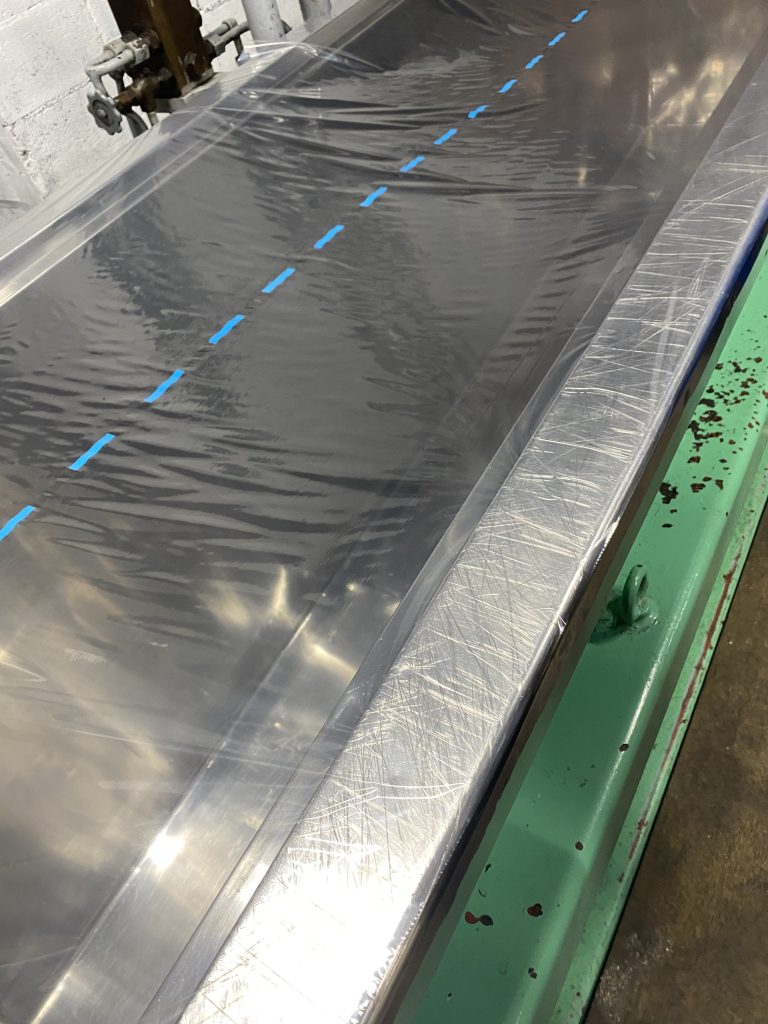

槽(ふね)日本酒を越す時に入れるもの。布の袋に入れてこの中に入れていくらしい

ふねに完成した酒を入れて、勝手にしぼり出てきたものから、重石を乗せたもの、佐瀬式で上から圧力をかけるなど、色々な絞りかたによって、名称が変わってくる

絞るのに丸4日かかります

ちなみにヤブタ式では酒粕が板になって出てくる

なので売られている酒粕は板の状態になっているということなんですね

日本酒の搾り方の種類

- 「どぶろく」全く絞らないで瓶詰め

- 「あらばしり」最初に出てきはお酒。澱が混ざり香りが強く荒々しい

- 「中取り」 荒走りの次に出てきたお酒

- 「責め」 最後に圧力を変えて出てきたお酒

日本酒の搾られた場所による名前の違い

- 「垂れ口」絞ったお酒がチョロチョロ出てくるところ

- 「ふなくち」絞る箱を槽(ふね)と呼びます。その口からとりましたよということで垂れ口と同じ場所を指していると理解しています

- 「直汲み」絞ったお酒をタンクに移さずに瓶詰めしましたよ

- 「槽汲み」これも上記と同じ感じかな

本来は絞った後にタンクに移し澱(おり)を沈殿させてから上澄を掬う

まとめ:全て同じ状態を意味している。

酒蔵の感性でそれぞれ表現が変わるのかなと

明確な規定がないので、かなりの種類の言葉が飛び交い、消費者を混乱させているのだなと感じてきた

搾り方の種類

「斗壜取り」(とびんどり)

「斗壜囲い」(とびんがこい)

「袋吊り」

「吊るし酒」

「雫酒」

「雫取り」

全て同じ意味で酒袋に入れて吊るすことにより地球の重力だけの力で自然に搾られたもの。少量しか取れないので高級酒となる。

ビンから見た表現と

吊るしている状態を表現したものと

ビンに入った液体を表現したもので

呼び方が変わっているのかなと

「澱引き」(おりひき)絞ったお酒を数日置いて、おりが沈んだ上澄だけを瓶詰め(一般的なお酒はこれが多い。ワインなどの他の醸造酒でもこの方法で瓶詰めされているようだ)

絞った後に濾過するかしないかの種類

「濾過」通常は行われる行程。絞った後に細かい米のカスなどを取り除きクリアで透明な酒に仕上げる。逆に無濾過で重みのあるボリューミーな酒もあり酒づきが好んで愛飲している

「無濾過生原酒」絞った後で濾過、加水、火入れといった通常行われる行程をしていないのでお酒本来の香味をダイレクトに感じられる

「澱がらみ」「かすみ酒」澱ひきをしない状態でおりも一緒に瓶詰めしたお酒 米の破片や酵母などが含まれ旨味成分を多く感じられる

「どぶろく」「濁り酒」もろみを濾過する際に粗い布であえて、おりが残るように越したお酒 おりがらみとどぶろくは別のもの

「薄濁り」「ささ濁り」

「絞りたて」もろみを絞った後、火入れなし、無加水のまま瓶詰め。フレッシュな香りが楽しめます

「火入れ」作業による日本酒の種類

熱による殺菌処理をするかしないかにより呼び方が変わってくる

酒を絞った後も酵素は元気に活躍しており、常に変化していきます

火入れをすることにより酒本来の風味は落ちてしまいますが、飲み頃を長くキープしてくれるという面もあります

「生酒」一度の火入れをしていない。冷蔵保存必須 生ビールなども熱処理をしていないことにより「なま」と呼ばれている

その土地でしか飲めない地酒を楽しむ

「生貯蔵種」瓶詰めしてから火入れをしたもの

「生詰酒」瓶詰めの前に火入れが行われている

「2回火入れ」瓶詰め前と瓶詰め後の2回火入れが行われている(通常)劣化を遅くして飲み頃を長くキープするための処理

まとめ

日本酒は奥が深いなと改めて感じましたが、重要なところをまとめてみます

2つに分けて米だけで作った「純米酒」と焼酎を添加した「吟醸酒」

- 下処理 米の下処理 玄米から精米、浸漬(しんせき)、蒸し

- 麹づくり 麹菌を振りかけて、室(ムロ)で糖化させる作業

- 酒母づくり 蒸し米、麹、酵母、乳酸、仕込み水を混ぜる

- 醪づくり 発酵させて糖をアルコールに変えていく

- 搾り 搾り方に種類がある。絞った後タンクに入れてオリを沈殿させる

- 火入れ 香りと保存期間

- 瓶詰め